국민연금 재정 전망은 이미 여러 차례 경고음을 울렸다. 현 제도를 유지할 경우 기금 고갈은 시간문제이고, 미래 세대가 부담해야 할 보험료율은 현실적으로 감당하기 어려운 수준에 이른다. 이는 특정 연구기관의 가정이나 과장된 주장 문제가 아니다. 정부 스스로 제시한 공식 전망이다. 그럼에도 연금 논의는 늘 “민감하다”, “사회적 합의가 필요하다”는 말에서 멈춘다. 그러나 합의가 만들어지지 않는 이유는 사안이 복잡해서가 아니라, 책임질 주체가 분명하지 않기 때문이다.

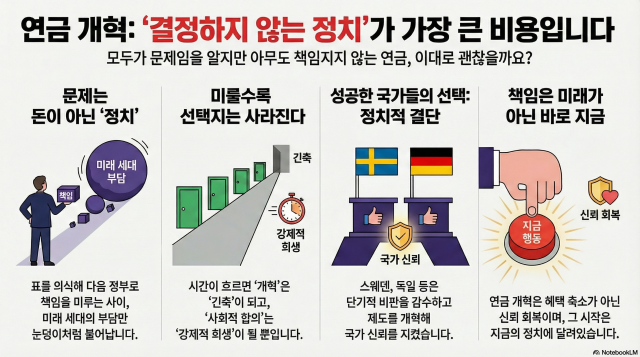

연금은 전형적인 정치 회피의 대상이 돼 왔다. 손대면 표가 떨어질 것이라는 계산, 임기 안에 성과가 보이지 않는다는 이유, 다음 정부로 넘겨도 된다는 안일함이 겹쳤다. 그 결과 연금은 ‘모두가 아는 문제’이면서 ‘아무도 책임지지 않는 문제’가 됐다. 그러나 연금은 방치한다고 사라지지 않는다. 미룰수록 조정 폭은 커지고, 사회적 갈등은 깊어진다.

해외는 다른 선택을 했다. 스웨덴은 1990년대 재정 위기 국면에서 연금을 정치의 영역에서 분리했다. 소득, 기대수명, 경제 여건을 자동으로 반영하는 제도를 도입해 연금이 선거 주기에 따라 흔들리지 않도록 했다. 정치권은 결정을 제도에 맡기는 대신, 책임을 회피하지 않았다. 그 결과 연금은 예측 가능한 제도로 자리 잡았다. 불편한 결정을 미뤘다면 불가능했을 선택이다.

독일 역시 마찬가지다. 고령화가 본격화되기 이전부터 보험료율 인상과 수급 연령 조정을 단계적으로 추진했다. “지금의 부담이 미래의 부담을 줄인다”는 점을 사회적으로 설득했고, 그 과정에서 정치권은 단기적 비판을 감수했다. 연금 개혁을 인기 정책이 아니라 국가 신뢰의 문제로 다뤘기 때문이다.

반대로 개혁을 미룬 국가들은 위기 이후 급격한 삭감과 세대 갈등을 동시에 겪었다. 재정이 한계에 다다른 뒤의 개혁은 조정이 아니라 긴축이 된다. 선택지가 사라진 상태에서의 개편은 국민의 신뢰를 얻기 어렵고, 정치적 후유증만 남긴다. 연금은 위기 이후에 손대면 늦는다. 그때의 개혁은 사회적 합의가 아니라 강제적 희생이 되기 때문이다.

연금 논의가 ‘받는 세대 대 내는 세대’의 구도로 흐르는 것도 문제다. 이는 정치가 가장 쉽게 선택하는 프레임이지만, 동시에 가장 위험한 접근이다. 연금은 특정 세대의 이익이 아니라 생애 전반을 관통하는 사회적 계약이다. 지금의 청년도 언젠가는 수급자가 되고, 지금의 수급자 역시 과거에는 보험료를 납부한 가입자였다. 세대를 갈라치는 방식으로는 지속 가능한 해법에 도달할 수 없다.

특히 간과해서는 안 될 대목은 연금 사각지대다. 불안정 노동, 경력 단절, 낮은 가입률로 인해 청년·여성·비정규직은 이미 제도 밖으로 밀려나 있다. 이들을 보호하지 못하는 연금 개혁은 형식만 바뀐 개편일 뿐이다. 숫자만 손보는 접근으로는 제도의 신뢰와 정당성을 함께 지키기 어렵다.

정치의 역할은 분명하다. 연금 개혁은 합의가 완성된 뒤 시작하는 일이 아니다. 합의를 만들어내는 것 자체가 정치의 책임이다. “사회적 논의가 더 필요하다”, “다음 정부에서 하자”는 말은 중립이 아니라 책임 회피에 가깝다. 영국의 한 격언처럼, 다음 선거를 생각하는 정치는 쉬운 선택을 하고, 다음 세대를 생각하는 정치는 어려운 선택을 한다. 연금 개혁은 후자에 속한다.

재정 현실도 냉정하게 직시해야 한다. 고령화 속도는 빠르고, 복지 지출은 구조적으로 늘어날 수밖에 없다. 연금을 그대로 둔 채 다른 지출만 확대하는 것은 문제를 뒤로 미루는 선택일 뿐이다. 앞선 저출산·지방 정책이 보여줬듯, 해법은 “더 쓰자”가 아니라 어디에, 어떻게 쓰느냐에 있다. 연금 역시 구조를 바꾸지 않으면 어떤 재정 투입도 지속 가능성을 담보하기 어렵다.

연금 개혁은 혜택을 줄이는 정치가 아니다. 신뢰를 회복하는 정치다. 부담은 공정하게 나누고, 혜택은 예측 가능하게 설계하며, 제도는 정치 일정에서 한 걸음 떨어뜨려야 한다. 그리고 그 책임은 미래가 아니라 지금의 정치가 져야 한다. 이것이 기본이고 상식이다.

미루는 정치는 시간을 버는 듯 보이지만, 결국 비용을 키운다. 책임지는 정치는 당장은 불편하지만 세대를 잇는 유일한 길이다. 연금 개혁은 그 전환을 보여주는 시험대다. 이제는 미룰 명분이 없다. 지금 결정하지 않으면, 결정할 수 있는 기회 자체가 사라진다.

[그래픽=노트북LM]

[그래픽=노트북LM] 아주경제=

![[포토] 폭설에 밤 늦게까지 도로 마비](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/05/20251205000920610800.jpg)

![[포토] 예지원, 전통과 현대가 공존한 화보 공개](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/09/20251009182431778689.jpg)

![[포토]두산 안재석, 관중석 들썩이게 한 끝내기 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.1a1c4d0be7434f6b80434dced03368c0_P1.jpg)

![[작아진 호랑이③] 9위 추락 시 KBO 최초…승리의 여신 떠난 자리, KIA를 덮친 '우승 징크스'](http://www.sportsworldi.com/content/image/2025/09/04/20250904518238.jpg)

![블랙핑크 제니, 매력이 넘쳐! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.c5a971a36b494f9fb24aea8cccf6816f_P1.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 하늘 '완벽한 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504457.jpg)

![블랙핑크 제니, 최강매력! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.ed1b2684d2d64e359332640e38dac841_P1.jpg)

![[포토]첫 타석부터 안타 치는 LG 문성주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/02/news-p.v1.20250902.8962276ed11c468c90062ee85072fa38_P1.jpg)

![[포토] 국회 예결위 참석하는 김민석 총리](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110710410898931_1762479667.jpg)

![[포토] 박지현 '아름다운 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/19/20251119519369.jpg)

![[포토] 김고은 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507236.jpg)

![[포토] 박지현 '순백의 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507414.jpg)

![[포토] 발표하는 김정수 삼양식품 부회장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114206916880.jpg)

![[포토] 알리익스프레스, 광군제 앞두고 팝업스토어 오픈](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110714160199219_1762492560.jpg)

![[포토] 아이들 소연 '매력적인 눈빛'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/12/20250912508492.jpg)

![[포토]끝내기 안타의 기쁨을 만끽하는 두산 안재석](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.0df70b9fa54d4610990f1b34c08c6a63_P1.jpg)

![[포토] '삼양1963 런칭 쇼케이스'](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114008977281.jpg)

![[포토] 한샘, '플래그십 부산센텀' 리뉴얼 오픈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/31/20251031142544910604.jpg)

![[포토]두산 안재석, 연장 승부를 끝내는 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.b12bc405ed464d9db2c3d324c2491a1d_P1.jpg)

![[포토] 언론 현업단체, "시민피해구제 확대 찬성, 권력감시 약화 반대"](https://image.ajunews.com/content/image/2025/09/05/20250905123135571578.jpg)

![[포토] 김고은 '상연 생각에 눈물이 흘러'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507613.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 쥴리 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504358.jpg)

![[포토] 아홉 '신나는 컴백 무대'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/04/20251104514134.jpg)

![[한기호 칼럼] 병오년 北의 '제9차 당 대회'를 바라보며 ](https://image.ajunews.com/content/image/2025/05/28/20250528065429350520.jpg)

![[아주사설 | 기본·원칙·상식] 이재명 대통령의 '무안공항 사과', 이제는 행정이 답할 차례다](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/29/20251229125606117401.png)

![[기원상 컬럼] AI 시대에도 책임은 사람이 진다](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/29/20251229100158150486.png)

![[아주사설 | 기본·원칙·상식] (5) 마지노선에 선 저출산, "낳지 않는 게 아니라 낳을 수 없기 때문"이다](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/27/20251227122027328758.png)

![[AJP 데스크 칼럼] 나노초의 세계, 한국 제도의 시계는 멈춰 있다](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/27/20251227121030255694.png)